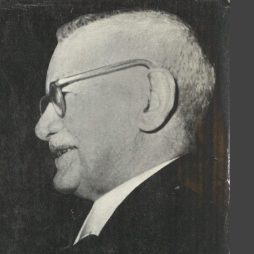

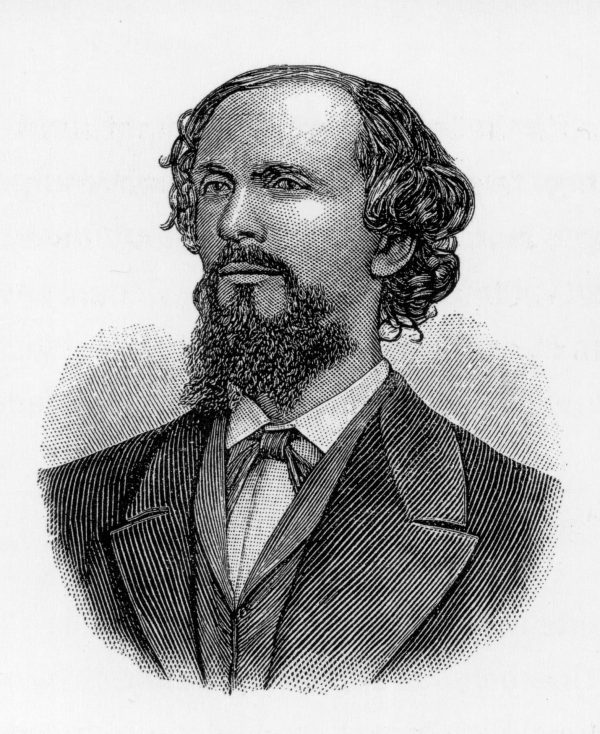

Ein Mann zwischen den Welten – der Pionier der Homosexuellen-Emanzipation

– Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) und sein erstes Hauptwerk „Vindex“ von 1864 –

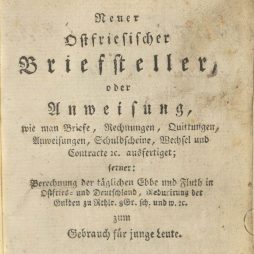

Am 28. August 2025 wäre Karl Heinrich Ulrichs 200 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erinnert die Landschaftsbibliothek Aurich mit einer kleinen Ausstellung an einen der bedeutendsten Ostfriesen der Neuzeit. Karl Heinrich Ulrichs war ein Mann zwischen den Welten: ein Jurist, der seine Laufbahn aufgeben musste, ein Deutscher, der sein Vaterland verließ und vor allem ein Vorkämpfer für die Rechte Homosexueller.

Am 28. August 1825 wurde Karl Heinrich Ulrichs als Sohn des Landbaumeisters Hermann Heinrich Ulrichs auf Gut Westerfeld bei Aurich geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters 1835 zog die Familie nach Burgdorf bei Hannover. Ulrichs durchlief eine klassische Bildungslaufbahn: Gymnasien in Aurich, Detmold und Celle, dann das Studium der Rechtswissenschaften in Göttingen und Berlin von 1844 bis 1847. Seine akademischen Leistungen waren herausragend – er schien für eine glänzende Beamtenlaufbahn prädestiniert.

Nach dem Studium trat er in den Justiz- und Verwaltungsdienst des Königreichs Hannover ein, absolvierte verschiedene Stationen und war schließlich ab Herbst 1853 als Hilfsrichter in Hildesheim tätig. Doch am 30. November 1854 vollzog sich der erste Bruch in Ulrichs‘ Leben. Er quittierte sein Amt, um einem drohenden Disziplinarverfahren wegen „unzüchtiger Wollust“ zuvorzukommen.

Dieser Schritt bedeutete faktisch ein Berufsverbot. Ulrichs verlor nicht nur seine Anstellung, sondern auch jede Perspektive auf eine weitere Beamtenlaufbahn. Er fand danach nie wieder eine dauerhafte Anstellung oder ein gesichertes Einkommen. Was folgte, waren Jahre der Wanderschaft und der Selbstfindung. Von 1859 bis 1863 lebte er in Frankfurt am Main, wo er als Sekretär für einen Bundestagsgesandten arbeitete und Mitglied im Freien Deutschen Hochstift war. In seiner Frankfurter Zeit begann Ulrichs, das, was er fühlte, zu reflektieren und vom „Geruch des Widernatürlichen“ zu befreien.

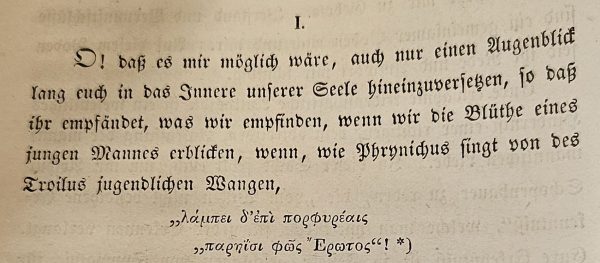

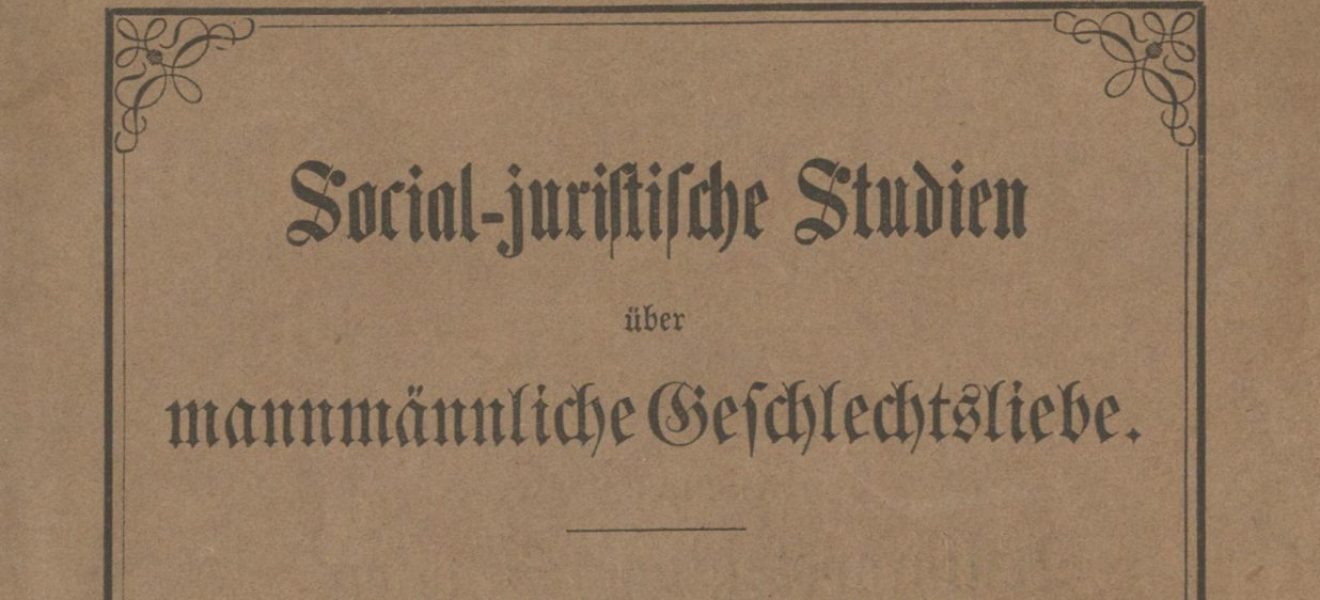

1863 begannen seine Forschungen zur Homosexualität. Im März 1864 wurde er aufgrund dieser Arbeiten aus dem Hochstift Frankfurt ausgeschlossen. Trotz aller Rückschläge entwickelte Ulrichs eine bemerkenswerte Kampfkraft. Von 1864 bis 1879 veröffentlichte er seine zwölf Monographien über „Das Räthsel der mannmännlichen Liebe“.

Seine Homosexualitätstheorie basierte auf der Annahme, dass männliche Homosexuelle eine weibliche Seele besitzen. Seine Formel „anima muliebris in corpore virili inclusa“ (weibliche Seele im männlichen Körper) fasste diese Theorie zusammen.

Im ersten Teil „Vindex“ unterscheidet Ulrichs klar zwischen verschiedenen Formen gleichgeschlechtlicher Anziehung. Er nennt Personen mit körperlich männlichem Geschlecht, die „geschlechtliche Liebe zu Männern, geschlechtlichen Horror vor Weibern empfinden“ als „Urninge“, während er diejenigen mit weiblichem Körper, die sich zu Frauen hingezogen fühlen, als „Dioninge“ bezeichnet. Die Liebe der Urninge nennt er „urnische oder mannmännliche Liebe“, die der Dioninge „dionische“. Damit war der grundlegende Rahmen seiner Theorie bereits gezeichnet.

Ulrichs‘ zentrale juristische These lautet, dass nach den bestehenden deutschen Strafgesetzen die „Übung mannmännlicher Liebe keineswegs an sich mit Strafe bedroht, sondern ausdrücklich, und zwar dem Buchstaben wie dem Geiste nach, nur insofern, als sie widernatürlich ist“. Er argumentiert weiter, dass „bei Urningen also, denen mannmännliche Liebe angeboren ist, und denen darum Übung derselben naturgemäß ist“, die deutschen Gesetze jede Form der Bestrafung ausschließen. Der Kernpunkt seiner Argumentation ist die Unterscheidung zwischen angeborener und erworbener Homosexualität. Nur letztere sei strafbar, da nur sie „widernatürlich“ sei.

Ulrichs beklagt die gesellschaftliche Situation. Die „leidenschaftliche Antipathie“ sei das wesentliche Hindernis auf dem Wege der Anerkennung einer „objektiven Auffassung der mannmännlichen Liebe“. Bezüglich der strafrechtlichen Verfolgung stellt er fest, dass das „Angeborensein“ der homosexuellen Liebe nicht etwa ein Strafmilderungsgrund sei, sondern ein „Strafausschließungsgrund“.

Der erste Teil von Ulrichs‘ Dodekalogie stellt einen bemerkenswert frühen Versuch dar, Homosexualität zu entkriminalisieren, indem man sie als angeborene Eigenschaft definiert und damit als „natürlich“ für die betreffenden Personen.

Ulrichs machte als Einzelkämpfer all das, was eine moderne Bewegung heute machen würde: öffentliche Widerrede, Demonstration, Streitschriften, Eingaben an den Gesetzgeber, Vernetzung der Genossen, Aufbau eines Archivs, Gründung einer Zeitschrift, öffentliches Sich-Bekennen. Sein Mut gipfelte in seinem Auftritt vor dem Deutschen Juristentag 1867 in München, wo er vor mehr als fünfhundert Juristen seinen unterdrückten Antrag auf Abschaffung aller „Urningsparagraphen“ verteidigte. Er wurde niedergeschrien, aber er hatte ein Zeichen gesetzt und gilt damit als erster Mensch der Weltgeschichte, der sich öffentlich, politisch und selbstbewusst zu seiner Homosexualität bekannte.

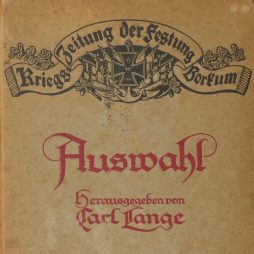

Als Hannover 1866 preußisch wurde, positionierte sich Ulrichs gegen das neue Regime. 1867 wurde er zweimal wegen „welfischer Umtriebe“ verhaftet und schließlich aus der preußischen Provinz Hannover ausgewiesen. Nach seiner Ausweisung lebte er zunächst in Würzburg und Stuttgart. 1869 konzipierte er dann die Zeitschrift „Uranus“ für seinen „Befreiungskampf“ der Homosexuellen, die jedoch mangels Interesses nach kurzer Zeit eingestellt werden musste, aber die weltweit erste ihrer Art war.

Als 1871 der berüchtigte Paragraph 175 reichsweit eingeführt wurde, schien Ulrichs‘ Kampf aussichtslos. In einem bewegenden Brief beschrieb er seine Erschöpfung: Er habe „viel gelitten“ wegen seiner Schriften und sei „der Ermutigung und des Trostes bedürftig“.

1880 vollzog sich der zweite große Bruch seines Lebens: Im Alter von 55 Jahren verließ Ulrichs Deutschland für immer. Er siedelte nach L’Aquila in den Abruzzen über, wo er bis zu seinem Tod am 14. Juli 1895 verblieb. Ulrichs gab die aktive Arbeit für die Homosexuellen-Emanzipation weitgehend auf und widmete sich einem anderen Ziel. Er gab von 1889 bis zu seinem Tod die Zeitschrift „Alaudae“ heraus, mit der er für Latein als internationale Kommunikationssprache eintrat.

Karl Heinrich Ulrichs starb am 14. Juli 1895 in L’Aquila, arm und weitgehend vergessen. Sein Grab wurde später zu einem Pilgerort für Homosexuelle. Heute erinnern Straßen und Plätze in mehreren deutschen Städten an den Pionier der Homosexuellen-Emanzipation. So wurde in Aurich 2014 der Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz eingeweiht.

Karl Heinrich Ulrichs war ein Mann, der früh als Vorkämpfer für Rechte auftrat, die erst mehr als ein Jahrhundert später verwirklicht werden sollten und muss daher zu den einflussreichsten Ostfriesen der Neuzeit gerechnet werden.

Heiko Suhr

![Johann Diedrich Müller: Os[t]friesische Tauf- und Eigen-Namen Johann Diedrich Müller: Ostfriesische Tauf- und Eigen-Namen - Titelblatt](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/06/budemo-2406-254x254.jpg)

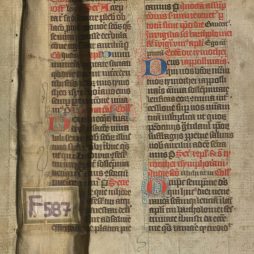

![[Biblia latina] (Nürnberg : Anton Koberger, 1480) - Erste Textseite [Biblia latina] (gedruckt in Nürnberg durch Anton Koburger 1480) - Erste Textseite](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/05/budemo-2405-254x254.jpg)