Private Laster zum Wohle der Allgemeinheit?

– Die „Bienenfabel“ von Bernard Mandeville (1723, 1729) –

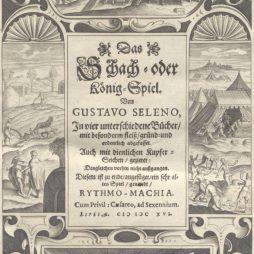

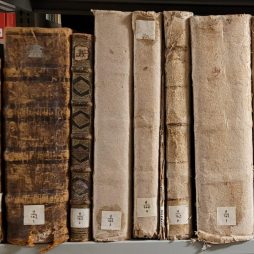

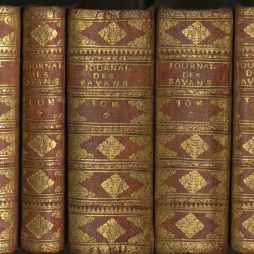

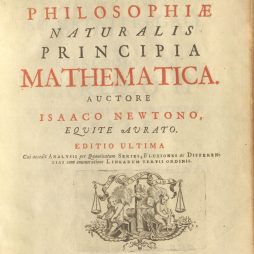

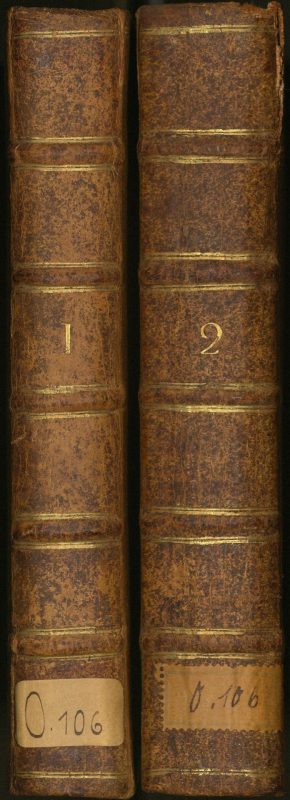

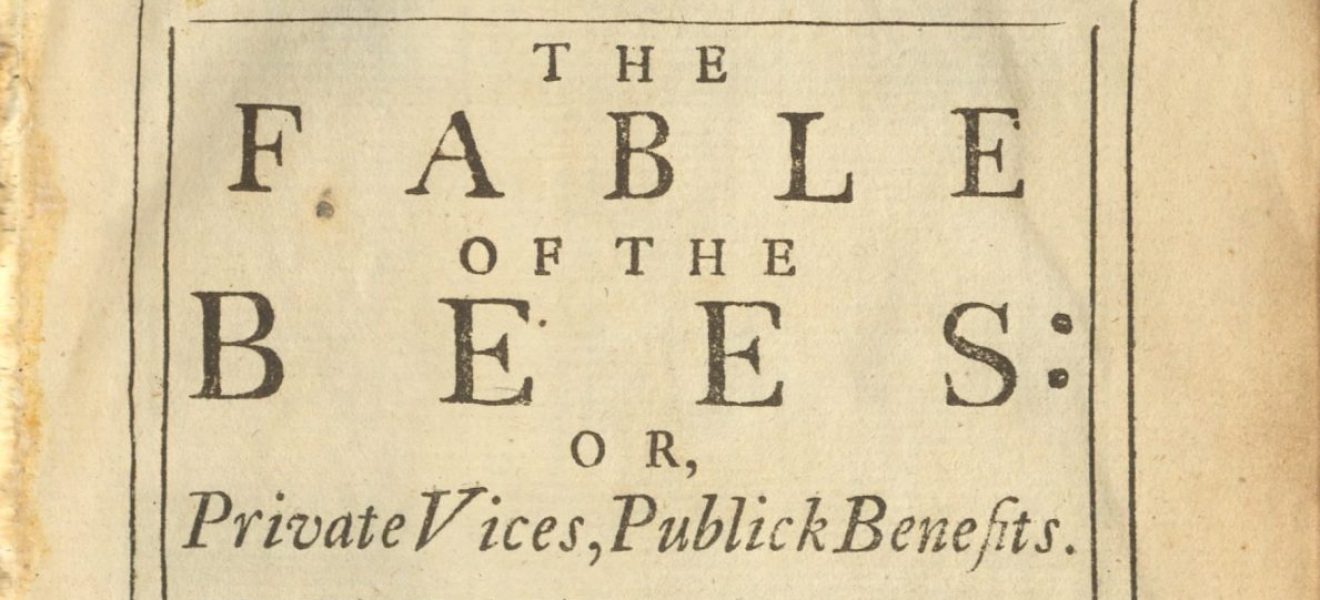

Fabeln gehören gewiss zu den bekannteren althergebrachten Textgattungen. Die oft kurzen Geschichten mit menschlich wirkenden, sprechenden Tieren, Pflanzen oder sonstigen „fabelhaften Wesen“, an deren Ende meist eine Allgemeingültigkeit beanspruchende Schlusspointe als „Moral von der Geschicht“ steht, sind Teil des Bildungskanons. Seit den Tagen der alten Fabeldichter Äsop und Hesiod, deren Werke um 700 bis 600 v. Chr. in Griechenland entstanden, wurden ihre Werke über mittelalterliche, frühneuzeitliche und moderne Fabelsammlungen schließlich bis in unsere Tage überliefert. In der Reihe der Landschaftsbibliothek Aurich zum „Buch des Monats“ soll hier mit der Bienenfabel eine besondere, an antike Traditionen anschießende Publikation der Frühaufklärung von Bernard Mandeville (1670-1733) vorgestellt werden. Der englische Titel lautet „The Fable Of The Bees: Or, Private Vices, Publick Benefits … As Also An Essay on Charity and Charity-Schools. And a Search into The Nature of Society“. Die seltene Auricher Ausgabe ist in zwei schönen und gut erhaltenen Ledereinbänden mit Goldprägung aus den Jahren 1723 und 1729 überliefert, der erste Band gedruckt bei Edmund Parker, der zweite bei J. Roberts, beide in London. Die Bände gehören zur historischen Bibliothek des ersten preußischen Regierungspräsidenten in Aurich Christoph Friedrich von Derschau (1714-1799).

Fabeln gehören gewiss zu den bekannteren althergebrachten Textgattungen. Die oft kurzen Geschichten mit menschlich wirkenden, sprechenden Tieren, Pflanzen oder sonstigen „fabelhaften Wesen“, an deren Ende meist eine Allgemeingültigkeit beanspruchende Schlusspointe als „Moral von der Geschicht“ steht, sind Teil des Bildungskanons. Seit den Tagen der alten Fabeldichter Äsop und Hesiod, deren Werke um 700 bis 600 v. Chr. in Griechenland entstanden, wurden ihre Werke über mittelalterliche, frühneuzeitliche und moderne Fabelsammlungen schließlich bis in unsere Tage überliefert. In der Reihe der Landschaftsbibliothek Aurich zum „Buch des Monats“ soll hier mit der Bienenfabel eine besondere, an antike Traditionen anschießende Publikation der Frühaufklärung von Bernard Mandeville (1670-1733) vorgestellt werden. Der englische Titel lautet „The Fable Of The Bees: Or, Private Vices, Publick Benefits … As Also An Essay on Charity and Charity-Schools. And a Search into The Nature of Society“. Die seltene Auricher Ausgabe ist in zwei schönen und gut erhaltenen Ledereinbänden mit Goldprägung aus den Jahren 1723 und 1729 überliefert, der erste Band gedruckt bei Edmund Parker, der zweite bei J. Roberts, beide in London. Die Bände gehören zur historischen Bibliothek des ersten preußischen Regierungspräsidenten in Aurich Christoph Friedrich von Derschau (1714-1799).

Bernard Mandeville wurde 1670 in Rotterdam geboren, studierte in Leiden Philosophie und Medizin und siedelte nach London über. Hier arbeitete er zunächst als Arzt, später als Sozialtheroretiker und Schriftsteller. Bereits 1705 veröffentlichte er in Gedichtform die satirische Fabel „The Grumbling Hive“. Dieser provozierende Text über „eine Suche nach der Natur der Gesellschaft“ bedient sich des Bildes eines unzufriedenen Bienenstocks und stieß auf ein breites Echo: Es gab Zustimmung, Missverständnisse und Protest, und bereits nach kurzer Zeit erschien ein Raubdruck. 1714 gab Mandeville das Werk in überarbeiteter und erweiterter Form unter dem Titel „Die Bienenfabel“ neu heraus. Die spätere, ergänzte zweibändige Ausgabe in der Landschaftsbibliothek hat einen Umfang von 850 Seiten und enthält im ersten Teil nicht nur die nur 24 Seiten umfassende Fabel, sondern auch eine Reihe von Erläuterungen und Essays. Der zweite Band bietet sechs umfangreichere „Dialoge“, die ebenfalls die Fabel und ihre Moral diskutieren.

Mandeville nutzt die klassische Form des Lehrgedichts, um der alten christlichen Lehre, dass Egoismus falsch, sündhaft und der allgemeinen Wohlfahrt abträglich sei, auf den Kopf zu stellen. Stattdessen behauptet er, dass gerade das Laster und das Streben nach Eigennutz sozialen Wohlstand erzeuge und formuliert deshalb schon in seinem Buchtitel knapp und sehr überspitzt den Lehrsatz: „Private Laster – öffentlicher Nutzen“. Im typischen Stil der Gattung führt Mandeville einen Bienenstock als Metapher seiner zeitgenössischen Gesellschaft vor: Ein wohlhabendes Volk, mit angesehenen und weniger angesehenen, mit produktiven und unproduktiven Mitgliedern, mit Kriminellen und mit unzulänglicher Verwaltung, unfähigen Ärzten, korrupten Polizisten und Politikern usw. leidet unter gesellschaftlichen Missständen. Als das Bienenvolk sich darüber beklagt, verwandeln die Götter über Nacht jede Biene in ein absolut ehrliches Subjekt. Die Folgen für den Bienenstaat sind jedoch verheerend. Handel und Wandel gehen zurück, Polizei, Anwälte und Richter werden arbeitslos, das kulturelle Leben und das Gesundheitswesen gehen ein. Der ganze Bienenstaat bricht in sich zusammen und löst sich auf. Die „Moral“ der Fabel liegt auf der Hand: Aus Rücksichtslosigkeit, Egoismus und „Lastern“ erwachsen eine Fülle von Bedürfnissen nach Gütern und Dienstleistungen, die erst ein vielfältiges materielles, soziales und kulturelles Leben ermöglichen.

Die „Bienenfabel“ provozierte mit ihrer skeptischen und antiidealistischen Grundaussage zwar viel Widerspruch, erfuhr aber auch große Beachtung. Auch nach Mandevilles Tod 1733 erfolgten weitere Auflagen und Übersetzungen. Heute interpretiert man diese Veröffentlichung als einen der Impulse für den Beginn der modernen Wirtschaftswissenschaften. Mandevilles Gedanken beeinflussten Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler bis hin zu Schumpeter und Nobelpreisträger Hayek.

Dietrich Nithack

![Johann Diedrich Müller: Os[t]friesische Tauf- und Eigen-Namen Johann Diedrich Müller: Ostfriesische Tauf- und Eigen-Namen - Titelblatt](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/06/budemo-2406-254x254.jpg)

![[Biblia latina] (Nürnberg : Anton Koberger, 1480) - Erste Textseite [Biblia latina] (gedruckt in Nürnberg durch Anton Koburger 1480) - Erste Textseite](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/05/budemo-2405-254x254.jpg)