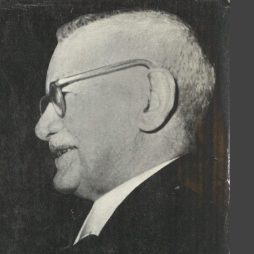

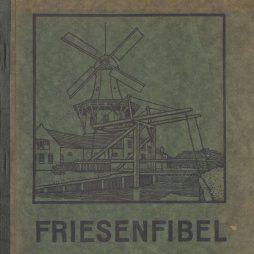

Gernot de Vries (1925-2012) und seine Dorfgeschichte „Lamke Pannkook un hör Lü“

– Ein Leben zwischen Kanzel und plattdeutscher Literatur –

Am 26. Oktober 1925 wurde in Völlenerfehn ein Kind geboren, das einmal zu einer der auffälligsten Gestalten der Nachkriegszeit in Ostfriesland werden sollte. Gernot de Vries wuchs als Sohn des Lehrers Julius de Vries in einer Zeit auf, in der das Plattdeutsche noch selbstverständlicher Alltag war. Zur weiterführenden Schule ging er in Papenburg, wo er als Protestant unter der katholischen Dominanz immer ein wenig gelitten hat. Der Weg zum Abitur wurde vom Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Nach dem Kriegsdienst in Italien und an der Ostfront, einer schweren Verwundung bei der Schlacht um Halbe vor den Toren Berlins im April 1945 und einer kurzen Gefangenschaft schlug sich de Vries wieder nach Ostfriesland durch. Sein Abitur holte er schließlich in Leer nach – den Schulweg von und nach Völlenerfehn ging er täglich zu Fuß – und entschied sich dann für den Weg des Theologiestudiums.

Das Studium führte de Vries nach Münster, Bonn und Göttingen. Nach der Ordination 1957 folgte zunächst eine Anstellung als Hilfsprediger in Potshausen. Von 1959 bis 1964 amtierte er als Pastor in Westerholt, bevor er schließlich seine eigentliche Wirkungsstätte in Aurich-Kirchdorf fand.

Nach der Fertigstellung des Pfarrhauses 1963/64, in das de Vries mit seiner Frau Sigrid einzog, und des Gemeindehauses 1965/66 kam der große Moment: Am 1. Januar 1967 wurde die Kirchengemeinde als Evangelisch-lutherische Paulus-Kirchengemeinde verselbständigt. De Vries war die wohl prägendste Persönlichkeit der Aufbaujahre und sollte bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1989 rund ein Vierteljahrhundert in Kirchdorf amtieren. Was ihn von vielen seiner Amtsbrüder unterschied, war sein konsequenter Einsatz des Plattdeutschen. In einer Zeit, in der das Hochdeutsche zunehmend die Kanzel eroberte, blieb er der Mundart treu. Diese Entscheidung war mehr als Nostalgie – sie war sein theologisches Programm. De Vries verstand, dass er die Menschen seiner Gemeinde am tiefsten erreichte, wenn er ihre eigene Sprache sprach.

Die lange geplante Kirche ließ allerdings auf sich warten. Erst 1984/85, nach fast zwei Jahrzehnten des Wartens, konnte der Sakralbau endlich verwirklicht werden. Am 21. Februar 2012 verstarb Gernot de Vries in Aurich.

Parallel zu seiner seelsorgerischen Arbeit entwickelte sich de Vries‘ literarisches Schaffen. Die Entstehungsgeschichte von „Lamke Pannkook un hör Lü“ begann lange vor der Buchveröffentlichung 1976. Schon am 22. Juli 1972 druckte die Ostfriesen-Zeitung unter dem Pseudonym „Pannkook“ den ersten plattdeutschen Text, dem in etwa wöchentlichen Abständen über fünfzig weitere Beiträge folgten.

Das eigentliche Buch erschien vier Jahre später im Verlag Schuster in Leer sowie 1982 in einer durchgesehenen zweiten Auflage. Die mediale Resonanz war bemerkenswert: 1977 sendete Radio Bremen eine Rundfunkfassung, der WDR folgte mit einer Fassung in westfälischem Platt, und 1979 wurde „Lamke Pannkook“ auch vom NDR ausgestrahlt.

„Lamke Pannkook“ ist weit mehr als eine Sammlung unterhaltsamer plattdeutscher Anekdoten. Das Werk entpuppt sich als eindringliche Sozialchronik Ostfrieslands, die bewusst die Perspektive der „kleinen Leute“ in den Mittelpunkt rückt. In seiner Dankrede zur Fritz-Reuter-Preis-Verleihung 1982 machte de Vries die soziale Dimension seines Schaffens unmissverständlich deutlich. Er erzählte von der bitteren Geschichte seiner Heimat: „Ostfreesland“ sei immer das „Armenhus“ Preußens oder Hannovers gewesen. Diese Charakterisierung war keine rhetorische Übertreibung, sondern spiegelte die harte Realität einer Region wider, die jahrhundertelang am Rand der großen politischen und wirtschaftlichen Zentren existierte.

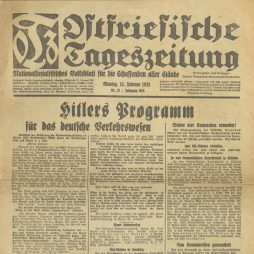

De Vries schilderte eindringlich die Armut seiner Kindheit: „Ik koom ut’n Dörp, wor to mien Kinnertiet de meeste Lü heel arm wassen.“ Besonders bemerkenswert ist seine Entscheidung, die Zeit des Nationalsozialismus zu einem Schwerpunkt seines Werkes zu machen. De Vries verstand sein Werk explizit als Mahnung und Erinnerung. Seine lakonische Feststellung „Güstern is noch nich vörbi“ unterstreicht den zeitkritischen Anspruch des Werkes.

Die konsequente Verwendung des Plattdeutschen war für de Vries mehr als folkloristische Nostalgie. Er verstand die Mundart als Ausdruck sozialer Identität und als Form des kulturellen Widerstands: „De Spraak is bleven“, konstatierte er immer wieder.

Die Anerkennung für dieses außergewöhnliche Werk kam mit der Verleihung des Fritz-Reuter-Preises der Alfred Toepfer Stiftung am 17. September 1982 in der Klosterkirche zu Medingen/Bad Bevensen. Dieser Preis gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen für niederdeutsche Literatur.

Neben der erzählerischen Prosa widmete sich de Vries der systematischen Erfassung des ostfriesischen Wortschatzes. Sein „Ostfriesisches Wörterbuch: Hochdeutsch/Plattdeutsch“ erschien nach achtjähriger Arbeit im Jahr 2000 und wurde sofort als Standardwerk anerkannt. Nahezu 15.000 Stichworte hatte de Vries ins Plattdeutsche übersetzt, dabei auf ihre Geläufigkeit überprüft und auch sprachliche Grenzen innerhalb Ostfrieslands ermittelt. Die Verleihung des Keerlke-Preises des Vereins Oostfreeske Taal noch im selben Jahr erfolgte bewusst nicht für de Vries‘ literarisches, sondern für dieses lexikographische Werk. Heute ist es eine der entscheidenden Grundlagen für das Online-Wörterbuch für ostfriesisches Plattdeutsch der Ostfriesischen Landschaft.

Gernot de Vries hinterließ ein vielschichtiges Erbe. Seine literarischen Werke hatten die plattdeutsche Sprache nicht nur bewahrt, sondern ihr neue Lebendigkeit verliehen. Sein Lebenswerk zeigt die große Bedeutung regionaler Identität. Gernot de Vries war mehr als ein Pastor, mehr als ein Autor – er schuf Verbindungen zwischen Tradition und Moderne, zwischen göttlicher Botschaft und irdischem Alltag, zwischen Hochsprache und Mundart. In einer Zeit des rapiden kulturellen Wandels bewahrte er nicht museal, sondern lebendig.

Heiko Suhr

![Johann Diedrich Müller: Os[t]friesische Tauf- und Eigen-Namen Johann Diedrich Müller: Ostfriesische Tauf- und Eigen-Namen - Titelblatt](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/06/budemo-2406-254x254.jpg)

![[Biblia latina] (Nürnberg : Anton Koberger, 1480) - Erste Textseite [Biblia latina] (gedruckt in Nürnberg durch Anton Koburger 1480) - Erste Textseite](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/05/budemo-2405-254x254.jpg)