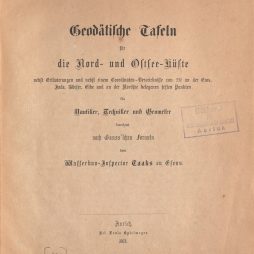

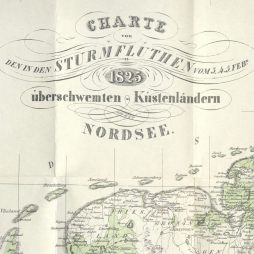

„Gedenkboek van Neerlands watersnood, in Februarij 1825“

– von Johan Coenraad Beijer, Den Haag 1826 –

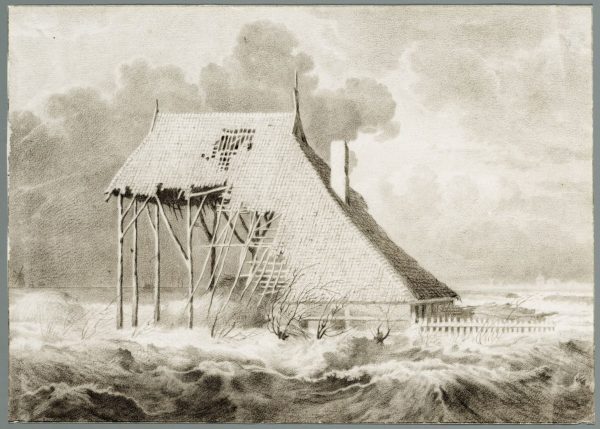

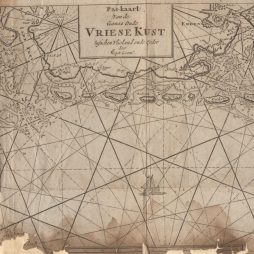

Sturmfluten gehören seit jeher zu den bedrohlichsten und folgenreichsten Naturereignissen an der Küste und im Hinterland. Zahlreiche Berichte über die großen Sturmfluten vergangener Jahrhunderte sind überliefert. Akkurate und zuverlässige Angaben z. B. über die gemessenen Wasserstände liegen erst seit dem frühen 19. Jahrhundert vor. Dennoch sind Sturmfluten wie die „Grote Mandränke“ (1634), die „Weihnachtsflut“ (1717) oder aus der jüngsten Vergangenheit die großen Fluten von 1962 oder 2013 an der Küste nicht vergessen.

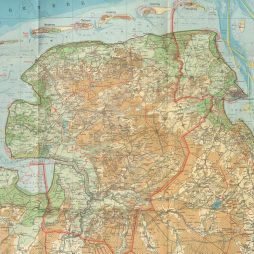

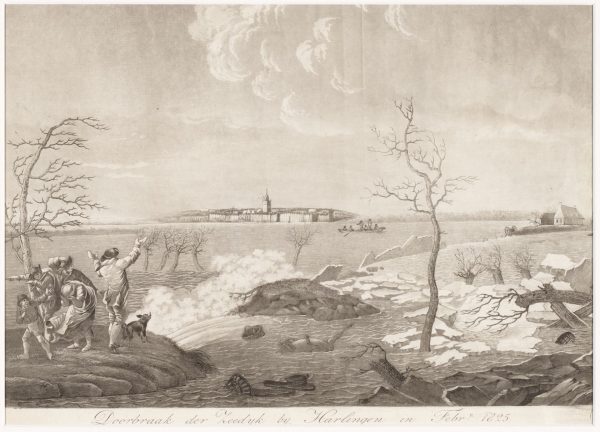

Im Februar dieses Jahres jährt sich die „Februarflut von 1825“ zum zweihundertsten Mal, die an der gesamten Nordseeküste – besonders in den Niederlanden – beträchtliche Schäden hinterließ. Die Februarflut gilt als die größte Naturkatastrophe des 19. Jahrhunderts in den Niederlanden. Besonders betroffen waren die Ostfriesland benachbarten Provinzen Groningen und Friesland sowie Overijssel.

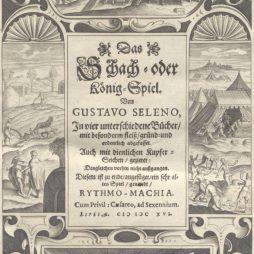

Noch unmittelbar unter dem Eindruck der Ereignisse wurde im Jahre 1826 ein umfangreiches, zweibändiges Werk „Gedenkboek van Neerlands Watersnood, in Februarij 1825“ bei J. Immerzeel jun. in Den Haag veröffentlicht. Der Verfasser Johan Coenraad Beijer (1786-1866) war seinerzeit Lehrer an der Artillerie- und Pionierschule in Delft, später Dozent für niederländische Sprachwissenschaften an der Königlichen Militärakademie in Breda.

Aus Anlass des zweihundertjährigen Gedenkens an die Februarflut wird der in der Landschaftsbibliothek vorhandene erste Band des „Gedenkboek“ im Rahmen der Reihe Buch des Monats der Landschaftsbibliothek hier kurz vorgestellt.

Beijer beginnt seine Darstellung zunächst mit dem Abdruck der Subskribentenliste; vielleicht Werbung in eigener Sache? Nach ausführlicher Einführung in sein Thema und einer allgemeinen Darstellung der Katastrophe schildert er minutiös die Ereignisse in den einzelnen Ortschaften, die von der Flut betroffen waren. Der rund 430 Seiten starke Band 1 listet Ortschaften in Nordholland auf, überwiegend an der Küste und im Bereich der damaligen Zuiderzee. So erfährt der Lesende konkrete Details über Wind, Wetter, Wasserstände, Verlauf der Flut und ihre Schäden in Orten, die auch heute noch jedem Touristen der Niederlande geläufig sind: Monnikendam, Edam, Hoorn, Enkhuizen oder Medemblik werden genauso erwähnt wie die bekannten Inseln Texel und Vlieland. Es bedarf ein wenig Mühe, sich in das Niederländisch des frühen 19. Jahrhunderts einzulesen – diese wird jedoch belohnt durch eine in den Beschreibungen von Sturmfluten bis dahin eher ungewohnte, um Objektivität bemühte Darstellung der Ereignisse.

Der zweite – noch seltenere – Band der Darstellung bleibt für die Landschaftsbibliothek bis auf Weiteres ein Desideratum.

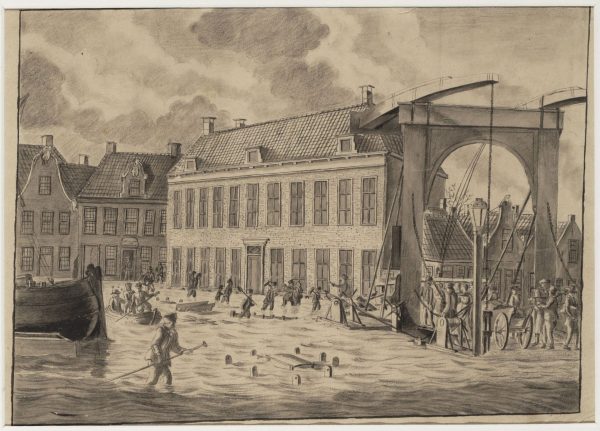

Das Auricher Exemplar des ersten Teils wurde im Rahmen des Projektes „Die Sturmflut 1825“ erst 2024 antiquarisch in den Niederlanden erworben. Es ist nur provisorisch mit Kartondeckeln gebunden und einem blauen Papier bezogen. Der Buchblock wurde nur oben beschnitten und die Falzstellen der einzelnen Lage wurden vorn aufgeschnitten, damit sich alle Seiten öffnen lassen. Dadurch entsteht ein sogenannter „rauher Schnitt“, bei dem die Seiten unterschiedlich weit vorstehen. Von den „Platen en Kaarten“ gehört nur eine zum ersten Teil, ein sehr beeindruckender Stich der Ankunft der nordholländischen Flüchtlinge in Amsterdam. Wahrscheinlich sollte das Buch erst endgültig eingebunden werden, wenn beide Teile vorliegen, wozu es dann nie gekommen ist.

Die Flut von 1825 war eine der schlimmsten in der Geschichte des Landes und führte zu erheblichen Zerstörungen und Verlusten. Trotz der enormen Schäden und der gewaltigen Welle an Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung war die Katastrophe nach Beseitigung der Schäden relativ schnell vergessen. Politische oder küstenbautechnische Konsequenzen folgten – anders als in Ostfriesland – nicht. Erst nach der gewaltigen Sturmflutkatastrophe von 1953 kam es zu einem Umdenken bei den verantwortlichen Stellen. Seitdem wurden riesige Geldsummen für den Küstenschutz – insbesondere den Deichbau und zahlreiche Sperrwerke wie den „Deltaplan“ getätigt -, die dafür gesorgt haben, dass zeitlich jüngere Sturmfluten weitaus weniger Schäden verursachten.

Für den an der Geschichte der Sturmfluten und des Küstenschutzes interessierten Lesenden ist das Werk Beijers als frühe Quelle wissenschaftlicher Beschreibung einer Naturkatastrophe, wie sie an der Küste immer wieder vorkommen kann, immer noch eine gewinnbringende Lektüre.

Dietrich Nithack

![Johann Diedrich Müller: Os[t]friesische Tauf- und Eigen-Namen Johann Diedrich Müller: Ostfriesische Tauf- und Eigen-Namen - Titelblatt](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/06/budemo-2406-254x254.jpg)

![[Biblia latina] (Nürnberg : Anton Koberger, 1480) - Erste Textseite [Biblia latina] (gedruckt in Nürnberg durch Anton Koburger 1480) - Erste Textseite](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/05/budemo-2405-254x254.jpg)