Die Friesenfibel

– Ein ABC-Buch zwischen Reformpädagogik und Heimatbewegung im Jahr 1923 –

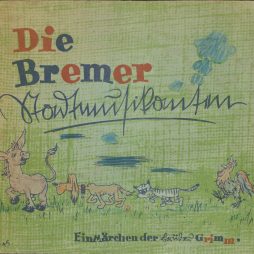

Im Spätsommer und Spätherbst 1923 erschien in zwei Teilen die „Friesenfibel“. Äußerlich eher unscheinbar – mit grünlichem Kartoneinband, schlicht gebunden und mit einem Motiv von Fehnkanal und Windmühle bedruckt – sah der Innenteil aber ganz anders aus als alles, was man bisher in Ostfrieslands Schulen gekannt hatte. Bis dahin war die Fibel des Emder Rektors Jan Lolling in Gebrauch, die aber kritisiert wurde, weil es ihr „an Kindertümlichkeit, Urwüchsigkeit und Frische“ fehle. Besonders nach dem Kriegsende 1919 wurde auch in Ostfriesland die deutsche Reformpädagogik diskutiert, man wollte mit der alten „Miesepeterpädagogik“ aufräumen. Lehrer Gerhard Strömer aus Werdumer Mitteldeich forderte im Dezember 1922 im Ostfriesischen Schulblatt, „daß endlich ein neuer, frischer, froher Geist in unsere Schulen einzieht.“ Deshalb wurden auch die alten ABC-Bücher als unbrauchbar angesehen, die Fibeln sollten „mehr als bisher dem Kinde gerecht werden.“ Man sah es als notwendig an, den Schülern ein „Kinderbuch in die Hand“ zu geben, in dem „sie ihre eigene Welt wiederfinden“ konnten. Lehrer Andreas Baumann aus Schott, ein wichtiger Vertreter im Ostfriesischen Lehrerverein, stieß dabei früh auf die „Hansa-Fibel“ von Otto Zimmermann, die dieser 1914 zum ersten Mal im Verlag Westermann veröffentlicht hatte.

Im Spätsommer und Spätherbst 1923 erschien in zwei Teilen die „Friesenfibel“. Äußerlich eher unscheinbar – mit grünlichem Kartoneinband, schlicht gebunden und mit einem Motiv von Fehnkanal und Windmühle bedruckt – sah der Innenteil aber ganz anders aus als alles, was man bisher in Ostfrieslands Schulen gekannt hatte. Bis dahin war die Fibel des Emder Rektors Jan Lolling in Gebrauch, die aber kritisiert wurde, weil es ihr „an Kindertümlichkeit, Urwüchsigkeit und Frische“ fehle. Besonders nach dem Kriegsende 1919 wurde auch in Ostfriesland die deutsche Reformpädagogik diskutiert, man wollte mit der alten „Miesepeterpädagogik“ aufräumen. Lehrer Gerhard Strömer aus Werdumer Mitteldeich forderte im Dezember 1922 im Ostfriesischen Schulblatt, „daß endlich ein neuer, frischer, froher Geist in unsere Schulen einzieht.“ Deshalb wurden auch die alten ABC-Bücher als unbrauchbar angesehen, die Fibeln sollten „mehr als bisher dem Kinde gerecht werden.“ Man sah es als notwendig an, den Schülern ein „Kinderbuch in die Hand“ zu geben, in dem „sie ihre eigene Welt wiederfinden“ konnten. Lehrer Andreas Baumann aus Schott, ein wichtiger Vertreter im Ostfriesischen Lehrerverein, stieß dabei früh auf die „Hansa-Fibel“ von Otto Zimmermann, die dieser 1914 zum ersten Mal im Verlag Westermann veröffentlicht hatte.

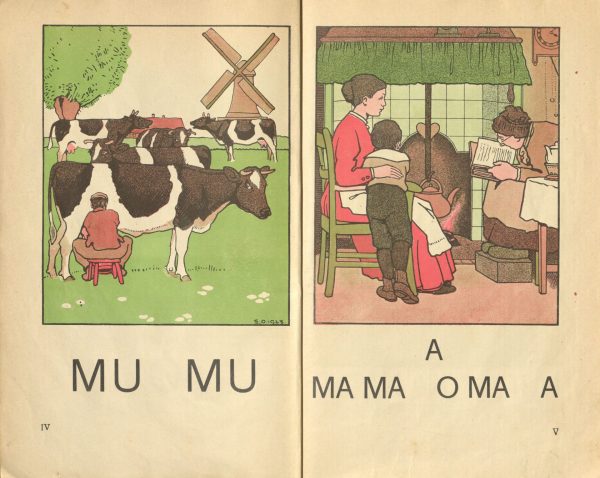

In Hamburg hatte die „Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungs-wesens“ 1912 einen modernen „Fibelwettbewerb“ ausgeschrieben, und der Hamburger Seminarlehrer Otto Zimmermann wurde mit seinem Vorschlag der „Hansa-Fibel“ preisgekrönt. Geschichten um Heini und Lene begleiten darin die Kinder durch das Buch, und bunte Bilder illustrieren das Geschehen. Dem Weg „vom Leichten zum Schweren“ folgend stellt Zimmermann das Lesenlernen vor das Schreibenlernen. Um der Kinderwelt näher zu kommen, verwendet er bewusst Kindersprache, und er verwertet viele Texte aus der damals bekannten Kinderliteratur. Die Fibel wurde dem zeitgenössischen Bedürfnis der Kinder nach einem „schönen Bilderbuch“ aber insbesondere durch die Illustrationen des in München lebenden Tiermalers und Lithographen Eugen Osswald gerecht. Dieser hatte schon 1910 an einem der berühmten Zigaretten-Sammelalben der Kölner Firma Stollwerck mitgewirkt, und er wird bis heute als einer der herausragenden Bilderbuchgestalter der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschätzt.

Modernität und Frische brachten der Hansa-Fibel sehr schnell eine ungeheure Popularität ein. Entstanden zur Hochzeit der Heimatbewegung hatte die Hansa-Fibel durch ihre Inhalte, durch Anspielungen auf den Dialekt und durch Hamburger Bildmotive einen stark regionalen Charakter. Um sie für andere Gegenden übernehmen zu können, musste sie in diesen Teilbereichen jeweils textlich und bildlich angepasst werden, was bis 1933 in etwa 30 verschiedenen regionalen Ausgaben für den gesamten norddeutschen Raum umgesetzt wurde.

In Ostfriesland überarbeiteten einige Pädagogen um Andreas Baumann die Hansa-Fibel. Anscheinend kursierte bereits im Mai 1923 eine erste ostfriesische Version, bearbeitet von dem aus Jemgum stammenden Gelsenkirchener Lehrer Jan Haijer. Er hatte vermutlich eine Fassung vorbereitet, die anschließend von Georg Schäfer und Andreas Baumann in Zusammenarbeit mit Otto Zimmermann herausgegeben wurde. Im Juli und November 1923 erschien die „Friesenfibel“ schließlich in zwei Teilen und mit 93 fortlaufend nummerierten Seiten.

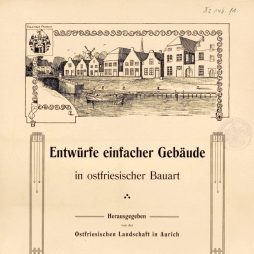

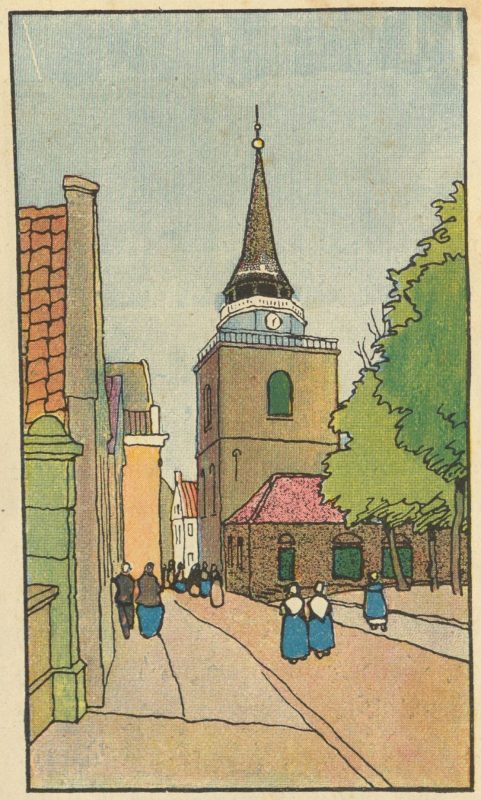

Auch der Lese- und Schreiblehrgang der Friesenfibel ist eingebettet in die Erlebnisse von Heini und Lene. Dazu hat man etliche Geschichten der Hansa-Fibel, die nicht nach Ostfriesland passten oder die zu großstädtisch waren, ausgetauscht. So ersetzt eine Geschichte über die Heuernte im „Hamrich“ eine frühere über den Hamburger Jahrmarkt „Dom“. Aus den „Hamborger Jungs“ werden die ostfriesischen Jungen. Zur Wintergeschichte kommt ergänzend eine Erzählung vom „Schöfeln“ hinzu. Und statt des „dicken fetten Pfannekuchens“ gibt es das „Swienslagten bi Kramers“. Dementsprechend mussten natürlich auch einige der Bilder ausgetauscht werden. Neue und typisch ostfriesische Motive sind z.B. Mutter und Großmutter am Kamin, Siedlungshäuser und ein Torfschiff am Fehnkanal oder der Blick auf den Auricher Kirchturm. Der auf diese Weise bereits betonte regionale Charakter wird verstärkt durch häufige plattdeutsche Einsprengsel in den Texten. Außerdem werden plattdeutsche Sprüche und kleine Gedichte wiedergegeben und durch Rahmen leicht auffindbar hervorgehoben.

Die Friesenfibel war modern und erfolgreich. Sie erlebte in Ostfriesland fünf Auflagen. Und sie war in doppeltem Maße zeitgemäß, weil sie nicht nur neuesten pädagogischen Ansprüchen genügte, sondern auch viel stärker als frühere Fibeln der Heimatbewegung gerecht wurde, die das Regionale stärker ins Bewusstsein heben wollte.

Paul Weßels

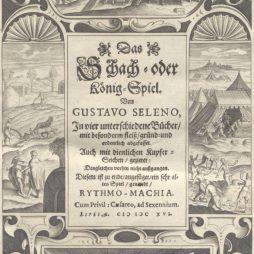

![Johann Diedrich Müller: Os[t]friesische Tauf- und Eigen-Namen Johann Diedrich Müller: Ostfriesische Tauf- und Eigen-Namen - Titelblatt](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/06/budemo-2406-254x254.jpg)

![[Biblia latina] (Nürnberg : Anton Koberger, 1480) - Erste Textseite [Biblia latina] (gedruckt in Nürnberg durch Anton Koburger 1480) - Erste Textseite](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2024/05/budemo-2405-254x254.jpg)