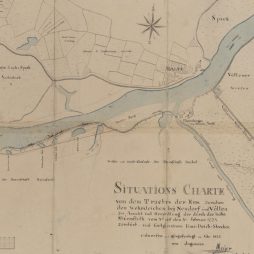

Die Ursachen der Flutkatastrophe des Jahres 1825 waren vielschichtig. Zum einen war den Küstenbewohnern der Anstieg des Meeresspiegels nicht bekannt. Die Deiche waren daher an der Höhe der letzten großen Sturmflut des Jahres 1717 ausgerichtet. Zudem fehlte den Menschen für dringend notwendige Reparaturen am Deich das Geld. Denn durch die von Napoleon verhängte Kontinentalsperre und mehrere große Missernten in Großbritannien war es auch in Ostfriesland zu spürbaren wirtschaftlichen Problemen gekommen. Hinzu kam, dass der Winter 1824/1825 sehr hart war und es schon im November 1824 zu kleineren Sturmfluten gekommen war. Die Deiche waren also bereits in einem sehr schlechten Zustand, als sich Anfang Februar das Wetter dramatisch verschlechterte.

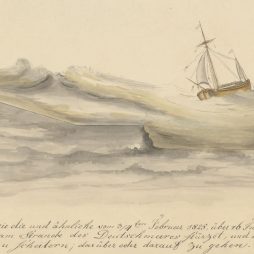

In zwei Sturmfluten – die eine abends am 3. Februar, die andere morgens am 4. Februar – entstanden in ganz Ostfriesland ungeahnte Schäden. Das Wasser drang fast ins gesamte Küstenland ein. Fast alle Marschgegenden standen zeitweilig unter Wasser.

In Emden blieb nur ein kleiner Teil der Altstadt verschont. Der schwerste Deichbruch entstand in der Bucht zwischen Larrelt und Emden, wo schon 1717 ein riesiger Kolk entstanden war, der sich nun stark vergrößerte. Hier sollen rund eine halbe Million Kubikmeter Sand aufgewirbelt worden sein. Auch Leerort litt besonders. Von den dortigen 22 Häusern wurden 18 beschädigt. Das Wasser floss bis Veenhusen und Warsingsfehn.

Die Verwüstungen im Rheiderland waren ähnlich tragisch. Es kam bei Weener auf einer Breite von über neunzig Metern zu einem Deichbruch, und auch Jemgum litt schwer. Im Amt Esens traf es besonders Neuharlingersiel, wo 17 Häuser zerstört und 73 Menschen obdachlos wurden. Nordwestlich von Norden entstand ein großer Kolk, wo schon 1717 das Dorf Itzendorf ausgedeicht worden war. Der dortige Durchbruch war über sechzig Meter breit. Auch die Insel Baltrum war fast ganz zerstört und wurde durch die Gewalten der Flut gar in zwei Hälften geteilt.

An der gesamten Nordseeküste zwischen den Niederlanden und Dänemark starben etwa achthundert Menschen, rund 50.000 Nutztiere verendeten und etwa zehntausend Gebäude waren unbewohnbar oder schwer zerstört worden. In Ostfriesland gab es mit elf Toten vergleichsweise wenig Opfer zu beklagen. Es wurden auch nur rund fünfzig Gebäude irreparabel zerstört; rund 3.500 Nutztiere starben. Die Folgen der Sturmflut sind hier auf anderem Gebiet zu suchen: Viele Ostfriesen verloren ihre Existenzgrundlage, denn ihr Ackergerät war zerstört und ihre Ländereien durch das salzige Meerwasser auf Jahre nicht effektiv nutzbar. Dieser Faktor bedingte einen spürbaren Anstieg der Auswanderung aus Ostfriesland nach Amerika.

Die Küstenbewohner zogen aber auch Lehren aus der Katastrophe, sodass vor allem der Deichbau nach 1825 professionalisiert wurde.

![Darstellung der Insel Baltrum: I. In dem Jahre 1738 und II. in dem Jahre 1825 (Quelle: Wilhelm Müller, Beschreibung der Sturmfluthen an den Ufern der Nordsee [...], Hannover 1825) Darstellung der Insel Baltrum: 1. in dem Jahre 1738 und 2. in dem Jahre 1825](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/02/sturmflut1825-01-1320x600.jpg)

![Charte von den in den Sturmfluthen vom 3. 4. 5. Febr. 1825 überschwemten Küstenländern an der Nordsee, entworfen u. gezeichnet von Fr. Arends, Bremen 1826 (Quelle: Stadtmuseum Oldenburg, KP622) [Ausschnitt] Karte von den in den Sturmfluten vom 3., 4., 5. Februar 1825 überschwemmten Küstenländern an der Nordsee, entworfen und gezeichnet von Fridrich Arends, Bremen 1826 (Ausschnitt Ostfriesland)](https://bibliothek.ostfriesischelandschaft.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/02/sturmflut1825-09-254x254.jpg)