Historische Grundlagen

Schon in ihren Wurzeln unterscheidet sich die Namensgebung in den friesischen Landesteilen bzw. im späteren Ostfriesland von den übrigen umliegenden Territorien. Nach der Aufgabe der Einnamigkeit am Ende des Hochmittelalters bediente man sich hier des patronymischen Systems. Kinder erhielten also den Taufnamen des Vaters als Zeichen der Zugehörigkeit zur Familie. Traditionell wurde der erste Sohn nach dem Großvater väterlicherseits und die erste Tochter nach der Großmutter väterlicherseits benannt. Die Zweitgeborenen erhielten die Vornamen der Großeltern mütterlicherseits. Bei weiteren Kindern bediente man sich der Vornamen der nächsten Verwandten. Man spricht von der sogenannten Nachbenennung.

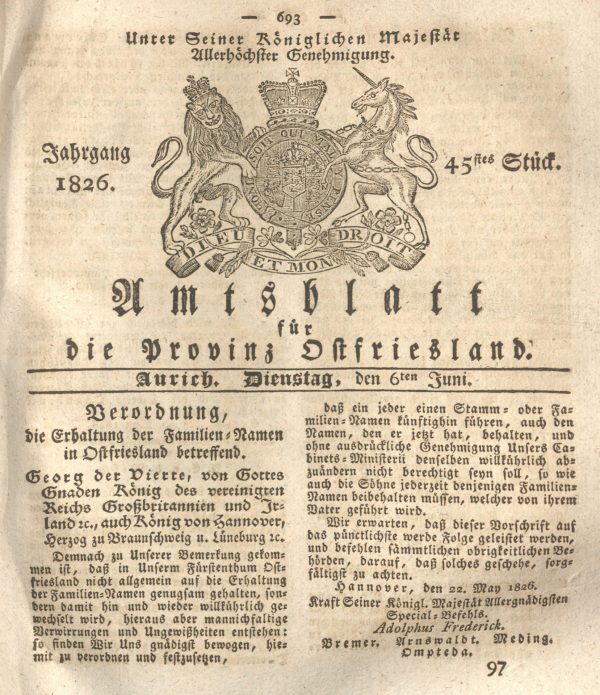

Als Ostfriesland 1744 preußisch wurde, kam es zu einer Zeitenwende. Das patronymische System wurde zunehmend von festen Nachnamen abgelöst. In napoleonischer Zeit zwischen 1806 und 1813 wurde die Entwicklung durch ein napoleonisches Dekret beschleunigt, das 1811 jeden Bewohner Ostfrieslands zwingen sollte, feste Familiennamen anzunehmen. Nachdem dieser „Spuk“ vorüber war, glaubte man in Ostfriesland zur alten Tradition zurückkehren zu können, wurde aber durch die Regierung in Hannover eines Besseren belehrt, die ebenfalls feste Familiennamen verlangte. Als schließlich 1874 das Personenstandswesen von der Kirche auf den Staat überging und Standesämter eingerichtet wurden, waren Familiennamen endgültig vorgeschrieben und das patronymische System damit faktisch abgeschafft.

Schließlich wirkte sich auch das Ende des Zweiten Weltkrieges und die dadurch ausgelöste größte Migrationsbewegung der Menschheitsgeschichte auf die traditionelle ostfriesische Namensgebung aus. Den aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten geflohenen Menschen waren ostfriesische Vornamen fremd, was die Häufigkeit ostfriesischer Vornamen in der nächsten Generation deutlich reduzierte. Dazu trat nun auch eine Vielzahl neuer Nachnamen in Erscheinung.

Die Novellierung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts

Der Bundestag hat am 12. April 2024 mit einer großen Mehrheit die Liberalisierung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts beschlossen, die zum 1. Mai 2025 in Kraft tritt. Das reformierte Namensrecht gibt jeder Ostfriesin und jedem Ostfriesen das Recht, den eigenen Nachnamen wieder nach friesischer Tradition zu bilden.

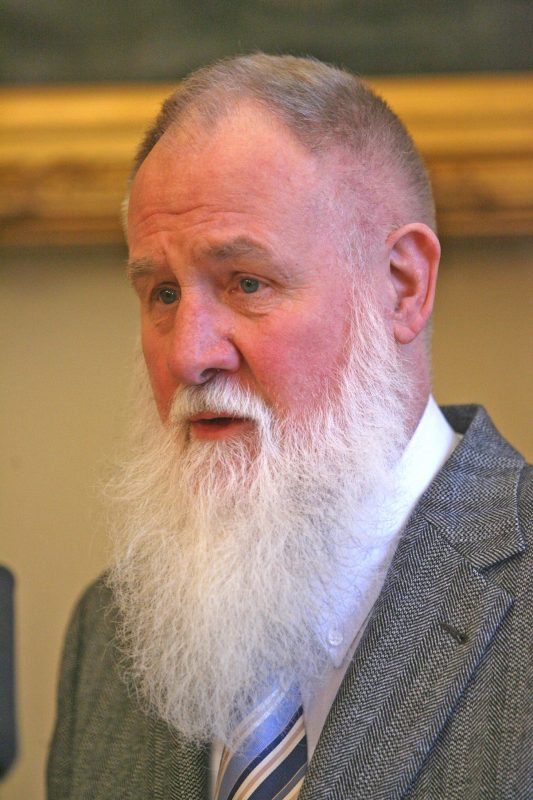

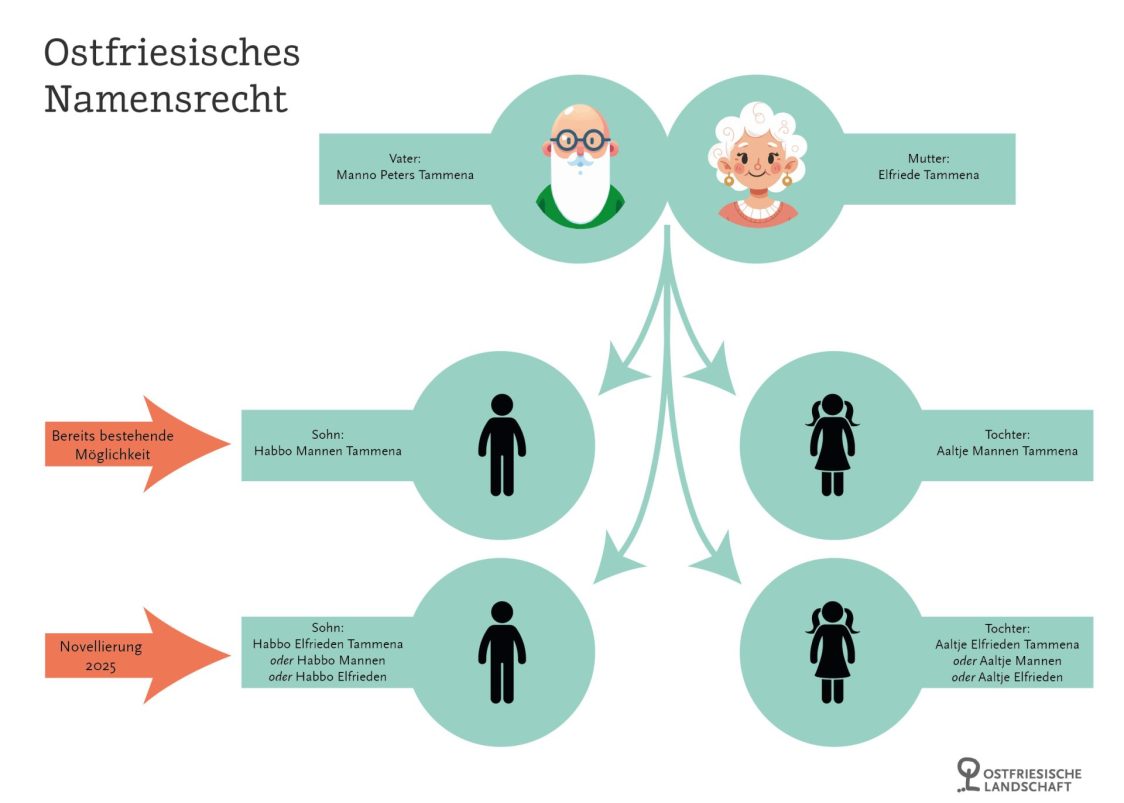

Als Beispiel soll Ostfrieslands bekanntester Namenforscher dienen: Manno Peters Tammena. Durch die Novelle ist es möglich, dass sein Sohn auch Habbo Mannen heißen könnte. Der neue Familienname wird als echtes Patronymikon aus dem Vornamen des Vaters gebildet. Die erste Ehefrau von Manno Peters Tammena heißt mit Vornamen Elfriede, sodass die gemeinsame Tochter nicht nur Aaltje Elfrieden Tammena heißen könnte, sondern in Form eines echten Matronymikons eben auch Aaltje Elfrieden. Bisher war – nach ihrem Vater – nur Aaltje Mannen Tammena möglich. Die Novellierung ist ein wichtiges Zeichen für die Sichtbarkeit kultureller Minderheiten. Auch die neue Namensgebung stiftet ostfriesische Identität und Kultur.

Das patronymische System in Form von Zwischennamen

Durch die Novellierung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts unberührt bleibt für Ostfriesen die Möglichkeit zur Führung eines Patronymikons als Zwischennamen. Diese Form der Namensgebung ist durch einen Erlass des Niedersächsischen Innenministeriums vom 20. April 1950 garantiert. Vorausgegangen waren schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit vehemente Proteste in Ostfriesland dagegen, dass keine Möglichkeit zur Fortführung alter Traditionen in der Namensgebung bestand. Organisiert wurden die Proteste von der Arbeitsgruppe Familienkunde der Ostfriesischen Landschaft, aus der sich die heutige Upstalsboom- Gesellschaft entwickelt hat.

Durch den ministeriellen Erlass wurden die patronymisch gebildeten Vornamen zu „Zwischennamen“ erklärt, die aber namensrechtlich nicht einzuordnen waren und in einem zweiten Schritt dann zu Vornamen erklärt worden sind. Um beim oben zitierten Beispiel zu bleiben: Söhne oder Töchter von Manno Peters Tammena könnten mit Zwischennamen Mannen heißen, also gebildet als Patronymikon nach dem Vornamen des Vaters. Der Sohn von Manno Peters Tammena heißt Habbo Mannen Tammena, seine Tochter Aaltje Mannen Tammena.

Problemstellung und Lösungsvorschläge für Ostfriesland

Die ursprüngliche Rechtsprechung von 1950 kennt nur das Patronymikon, nicht hingegen das Matronymikon, sodass Söhne und Töchter als Zwischennamen nur die patronymisch gebildete Variante nach dem Vater erhalten konnten. Durch die Novelle der Gesetzgebung kann aber – auch wenn es dazu keine expliziten Angaben gibt – davon ausgegangen werden, dass nunmehr in allen Fällen beide Formen ausdrücklich möglich sind.

Die ursprüngliche Rechtsprechung schränkt außerdem ein, wer als Ostfriesin oder Ostfriese gilt. Um das spezifische Recht anwenden zu können, musste man in Ostfriesland – verstanden im politischen Sinne: die Landkreise Aurich, Leer und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Emden – leben. Wohnte man außerhalb dieser Region, musste mindestens ein Elternteil dort geboren worden sein, um Anspruch auf das ostfriesische Namensrecht zu haben. Die vom Europarat garantierte Bekenntnisfreiheit nationaler Minderheiten schließt eine solche Einschränkung jedoch aus, sodass davon auszugehen ist, dass auch die alte Gesetzgebung der Zwischennamen künftig für jeden gelten wird, der sich als Ostfriesin bzw. als Ostfriese fühlt.

Heiko Suhr

Beispiele zur Bildung von Patronymika und Matronymika

Die Bildung der patronymischen Namensformen in Ostfriesland hat sich im Verlauf der Jahrhunderte geändert; eine feste Regel gibt es nicht. Anhand der heute verbreiteten patronymischen Familiennamen und der Namensbildung kurz vor Einführung der gleichbleibenden Familiennamen lassen sich aber ein paar Grundtypen feststellen, die sich auch auf weibliche und moderne Vornamen anwenden lassen.

Endet der Vorname auf einen Vokal (Selbstlaut), wird dieser meistens durch -en ersetzt.

Historische (nur männliche) Beispiele:

- Focko > Focken

- Heye > Heyen

Moderne (hier: weibliche) Umsetzung z. B.:

- Anna > Annen

- Nele > Nelen

Endet der Vorname auf einen Konsonanten (Mitlaut), wird meist ein -s (oder -es) angehängt.

Historische (nur männliche) Beispiele:

- Harm > Harms

- Gerd > Gerdes

Moderne (hier: weibliche) Umsetzung z. B.:

- Carolin > Carolins

- Kim > Kims

Endet der Vorname aber auf -s, -z oder -x, wird ein Anhang -en oder -sen bevorzugt – oder gar kein Buchstabe angehängt.

Historische (nur männliche) Beispiele:

- Klaas > Klaasen

- Andrees > Andreessen

- Tobias > Tobias

Moderne (hier: weibliche) Umsetzung z. B.:

- Iris > Irissen oder Iris

- Beatrix > Beatrixen oder Beatrix

- Aliz > Alizen oder Aliz

Daneben gibt es aber auch Abweichungen und Mischfomen.

Historische (nur männliche) Beispiele:

- Johann oder Jan > Janssen

- Thomas > Thomsen

- Dirk > Dirks oder Dirksen

- Heiko > Heiken oder Heikens

- Albert > Alberts oder Albers

Moderne Umsetzung z. B.:

- Lea bzw. Leo > Leas bzw. Leos (statt Leen)

- Luca > Lucas oder Luken (statt Lucen)

- Emily > Emilyen oder Emilien (statt Emilen)